Delapan puluh tahun setelah Jepang menyerah kepada Tiongkok dan sekutunya pada 2 September 1945, Beijing kembali menjadi saksi dari sebuah peringatan akbar yang tidak hanya berfungsi sebagai upacara sejarah, tetapi juga sebagai panggung geopolitik dunia.

Upacara peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia yang digelar pada 3 September di Lapangan Tiananmen menegaskan betapa erat kaitannya memori sejarah dengan identitas nasional, legitimasi politik, serta strategi internasional Tiongkok masa kini.

Dengan dentuman 80 meriam, pengibaran bendera, hingga parade militer besar-besaran, acara ini bukan sekadar mengenang para pahlawan gugur, tetapi juga menegaskan kembali posisi Tiongkok dalam sistem internasional kontemporer.

Pidato Presiden Tiongkok, Xi Jinping yang disampaikan di tengah parade sarat makna simbolik. Preiden Xi menekankan bahwa perang yang melibatkan rakyat Tiongkok antara tahun 1931-1945, dengan korban jiwa lebih dari 35 juta orang, adalah bentuk pengorbanan besar demi keadilan umat manusia.

Dengan bahasa yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, Presiden Xi menyampaikan bahwa dunia kini kembali menghadapi pilihan mendasar antara perdamaian atau perang, dialog atau konfrontasi, kerja sama saling menguntungkan atau permainan zero-sum.

Narasi ini mencerminkan teori konstruktivisme dalam hubungan internasional, di mana identitas dan sejarah menjadi fondasi dari perilaku negara. Bagi Tiongkok, memori perang melawan fasisme menjadi landasan moral untuk menampilkan diri sebagai bangsa yang menjunjung keadilan global sekaligus menolak hegemoni sepihak.

Namun, peringatan ini tidak hanya menampilkan refleksi sejarah. Parade militer yang memperlihatkan senjata mutakhir, termasuk rudal hipersonik DongFeng-17, rudal nukir DongFeng-61, dan sistem nirawak darat, laut, serta udara, menegaskan sinyal realis bahwa kekuatan militer tetap menjadi instrumen utama dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas.

Formasi triad nuklir yang diperlihatkan Tiongkok yang berbasis darat, laut, dan udara tersebut menjadi pernyataan eksplisit bahwa Beijing telah mencapai level deterrence yang sejajar dengan kekuatan besar lain seperti Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dari perspektif teori realisme, ini adalah bentuk strategi keseimbangan kekuatan, di mana Tiongkok berusaha mengamankan posisinya dari kemungkinan tekanan atau intervensi eksternal.

Di sisi lain, Presiden Xi juga menggarisbawahi komitmen Tiongkok terhadap pembangunan damai dan gagasan “komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.” Pernyataan ini merepresentasikan pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional, yang menekankan kerja sama internasional, institusi global, dan integrasi ekonomi.

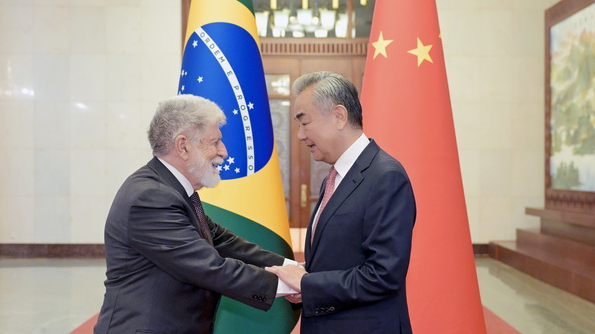

Kehadiran puluhan pejabat asing, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, memperlihatkan dimensi diplomasi yang diintegrasikan dalam peringatan ini. Presiden Xi menegaskan bahwa Tiongkok dan Indonesia, sebagai negara besar di belahan selatan, harus menentang intimidasi sepihak dan menjunjung keadilan internasional.

Dengan merujuk pada “Lima Prinsip Hidup Berdampingan Damai dan Semangat Bandung”, Presiden Xi mengaitkan sejarah perjuangan antikolonial Asia dengan upaya membangun tata dunia multipolar.

Kunjungan Presiden Prabowo sendiri menambah bobot simbolik acara ini. Ia menyebut hubungan dengan Tiongkok sebagai prioritas utama politik luar negeri Indonesia dan menekankan bahwa kerja sama kedua negara berada pada titik terbaik dalam sejarah. Hal ini menandakan pergeseran strategis Indonesia yang melihat Beijing sebagai mitra utama dalam investasi, infrastruktur, hingga pengembangan teknologi.

Jika dianalisis melalui lensa teori dependensi, keterikatan Indonesia terhadap modal, teknologi, dan pasar Tiongkok berpotensi memperkuat integrasi ekonomi regional, namun juga dapat menimbulkan asimetri kekuasaan. Sebaliknya, dari perspektif South-South cooperation, kerja sama ini dapat dipandang sebagai upaya negara-negara berkembang memperkuat kemandirian dari dominasi Barat.

Parade militer yang memamerkan teknologi nirawak canggih juga mencerminkan revolusi dalam seni perang modern. Pesawat nirawak serang, kendaraan tempur otomatis, hingga sistem bawah laut nirawak memperlihatkan bahwa Tiongkok tidak hanya membangun kekuatan konvensional, tetapi juga menguasai domain masa depan: kecerdasan buatan, peperangan informasi, dan sistem otonom.

Ini selaras dengan strategi military-civil fusion yang selama ini digencarkan Beijing, di mana inovasi sipil langsung diintegrasikan ke dalam sektor pertahanan. Dari perspektif technonationalism, kemajuan ini memperlihatkan bagaimana teknologi menjadi simbol kedaulatan, prestise, dan kekuatan diplomasi.

Namun, peringatan ini juga membawa pesan normatif. Yang mana, Presiden Xi berulang kali menegaskan bahwa sejarah menjadi peringatan bagi umat manusia agar tidak mengulang tragedi perang. Dengan menyampaikan bahwa “umat manusia bangkit dan jatuh bersama,” Presiden Xi sebenarnya sedang mendorong gagasan interdependensi global, sejalan dengan konsep complex interdependence dalam liberalisme.

Meski demikian, paradoks tetap terlihat jelas: di satu sisi Beijing menekankan perdamaian, tetapi di sisi lain memamerkan kekuatan destruktif luar biasa. Paradoks inilah yang mencerminkan dilema keamanan klasik dalam teori realisme, di mana setiap upaya memperkuat pertahanan justru dapat memicu kekhawatiran negara lain.

Bagi Tiongkok, peringatan 80 tahun kemenangan perang bukan hanya soal nostalgia. Ia adalah alat politik domestik sekaligus internasional. Secara domestik, legitimasi Partai Komunis Tiongkok (PKT) diperkuat dengan narasi bahwa partai inilah yang memimpin bangsa melawan agresi asing dan membangun Tiongkok baru.

Secara internasional, Tiongkok memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya korban agresi di masa lalu, melainkan kini telah menjadi kekuatan global yang mampu menjaga perdamaian dunia. Strategi soft power ditampilkan melalui diplomasi budaya, pelepasan 80.000 merpati dan balon sebagai simbol perdamaian, serta undangan bagi dunia untuk ikut serta dalam masa depan bersama.

Dalam kerangka hubungan internasional, peringatan ini memperlihatkan sintesis dari tiga paradigma besar. Dari perspektif realis, Tiongkok menunjukkan kekuatan militer sebagai jaminan kedaulatan. Dari perspektif liberal, Beijing menegaskan komitmennya terhadap kerja sama internasional dan pembangunan damai. Dari perspektif konstruktivis, Tiongkok membingkai identitasnya sebagai bangsa yang berkorban demi peradaban manusia, dan karena itu berhak menjadi pemimpin moral di panggung dunia.

Dengan demikian, peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia bukan sekadar ritual mengenang sejarah, melainkan cerminan strategi besar Tiongkok untuk memperkuat legitimasi domestik, memperluas pengaruh internasional, dan menegaskan diri sebagai kekuatan utama dalam sistem multipolar yang sedang terbentuk.

Bagi masyarakat umum, pesan yang bisa ditangkap jelas bahwasanya sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga senjata diplomasi dan geopolitik yang membentuk arah dunia hari ini dan masa depan.